Verwaltungsrecht: Die Einstellung.

Nach Erhebung einer Klage auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts (§§ 40 ff. VwGO) erforscht das örtlich und sachlich zuständige Gericht i.d.R. den Sachverhalt, und zwar von Amts wegen (vgl. § 86 VwGO). Es ergeht ein Hinweisbeschluss, wenn der Vortrag Seitens einer Partei fehlt, unklar oder ungenügend ist (vgl. § 86 III VwGO).

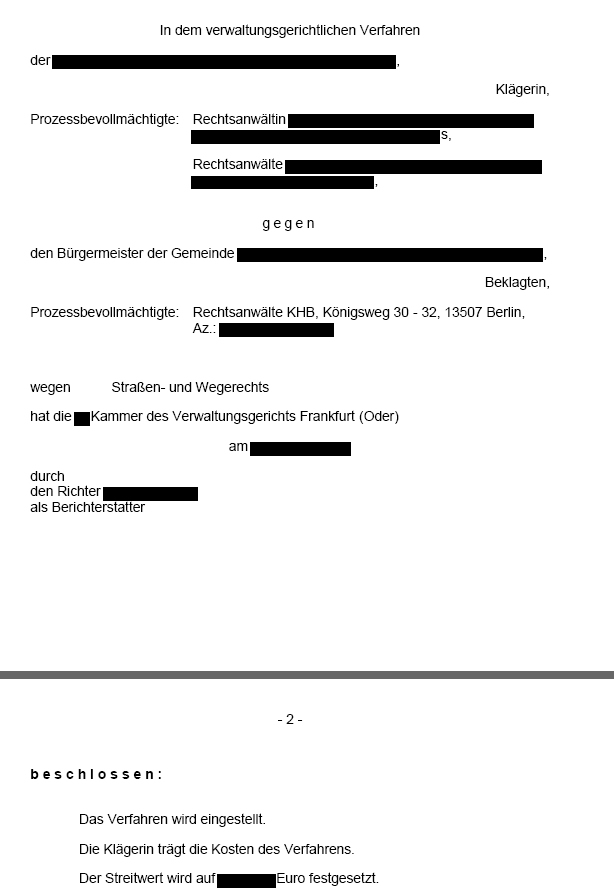

Stellt sich nach Klageerhebung (z.B. im Rahmen von Erörterungen zur Sach- und Rechtslage oder nach erfolgter Klageerwiderung und Schriftwechsel) heraus, dass die Klage unschlüssig / unbegründet ist, bietet sich eine Klagerücknahme (§ 92 VwGO) zur Vermeidung weiterer Kosten (vgl. 1,0 Gerichtskosten bei Klagerücknahme) für die klagende Partei an. Hierauf hat die anwaltliche Vertretung ihre Partei hinzuweisen (vgl. auch Gebot der anwaltlichen Vorsicht).

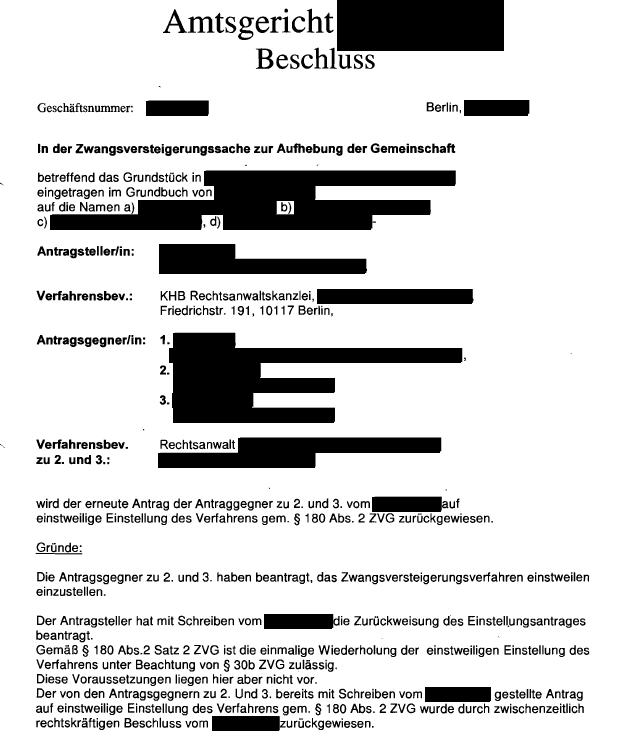

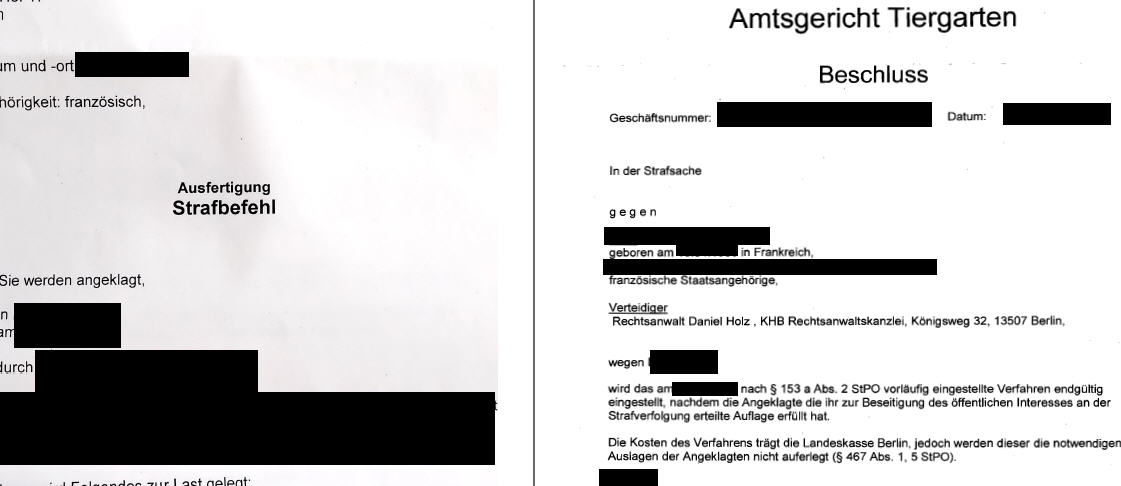

Das Gericht befindet bei einer Klagerücknahme nicht mehr über den Rechtsstreit und beschließt die Einstellung des Verfahrens. Es ergeht zudem eine Kostenentscheidung gegen die Partei, welche die Klagerücknahme erklärt hat.

Verwaltungsrechtsstreitigkeiten sind besonders spannend, da sie auch die Verwaltungspraxis beeinflussen (können) und – je nach Klageart – unterschiedliche Auswirkungen auf das (ggf. auch künftige) Verwaltungshandeln haben.